Der Sommer ist da und damit die Zeit für Gartenaktivitäten. Planschbecken für die Kleinen werden aufgestellt und der Grill ist auch wieder in Betrieb. Doch wie weit geht die Freiheit im eigenen Garten? Wann kann der Nachbar rechtlich intervenieren, wenn ihm das Kindergeschrei, das abendliche Gartenfest oder das Geknatter des Rasenmähers zu viel werden?

Die Freiheit im eigenen Garten wird sowohl durch das Privatrecht als auch durch das öffentliche Recht erfasst. Das Privatrecht, welches die Rechtsbeziehungen zwischen Privaten untereinander regelt, geht davon aus, dass jeder mit seinem Eigentum machen darf, was er will, solange er dabei die Mitmenschen nicht übermässig beeinträchtigt. Art. 684 des Zivilgesetzbuches (ZGB) hält dies fest: Man darf nicht "übermässig auf das Eigentum des Nachbarn einwirken". Gemeint ist damit das sogenannte nachbarrechtliche Immissionsverbot, also das Verbot, beispielsweise durch Lärm oder Gerüche den Nachbarn zu belästigen. Untersagt ist nicht alles, sondern erst das "Übermass".

Beim "Übermass" ist auf den gesunden Menschenverstand abzustellen. Typische Garten-Aktivitäten wie Gartenfeste, Rasenmähen oder spielende Kinder stellen kein Problem dar, solange dies einen vernünftigen Rahmen einhält. Möglich bleiben Abmachungen unter den Nachbarn, bei Stockwerkeigentum in einem Reglement oder bei Mietliegenschaften in der Hausordnung des Vermieters. Dort können andere Regeln vorgegeben werden, wie ein Verbot von Holzkohlengrills oder ein Verbot, in bestimmten Bereichen des Gartens Kinderbecken aufzustellen.

Schutz vor Gerüchen

Das Gesetz verbietet gelegentliches Grillieren am Wochenende nicht, auch wenn der Nachbar das unfreiwillig mitbekommt. Schwieriger wird die Sache, wenn regelmässig (beispielsweise täglich) und auf offenen Grillgeräten in grossen Mengen stark riechend gebraten wird. Führen starke Rauchentwicklung oder lästige Gerüche dazu, dass der Nachbar für längere Zeit das Fenster schliessen muss oder ähnliches, darf dieser Rücksicht einfordern. Er darf namentlich verlangen, dass weniger oft oder mit geschlossenem oder mit einem anderen Grill hantiert wird.

Das Balkongrillieren bei Mehrfamilienhäusern kann ebenso lästig werden. Der obere Nachbar wird zwangsläufig dem Geruch der Tätigkeiten des unteren Nachbarn ausgesetzt. Das Gesetz verbietet dies nicht grundsätzlich. Erst das Übermass ist untersagt. In Hausordnungen wird deshalb der Holzkohlegrill oft untersagt. Gas- und Elektro-Grill stehen als Alternative zur Verfügung. Wenn in der Hausordnung oder im Mietvertrag das Grillen mit Holzkohlegrill untersagt wird, ist dies einzuhalten. Ist das Grillen erlaubt - also auch mit Holzkohle - sollten aus Rücksichtnahme dennoch eher Elektro- oder Gas-Grills eingesetzt werden. Der Nachbar oben wird nicht unglücklich sein, wenn er den Grill des unteren Nachbarn in der eigenen Wohnung nicht regelmässig riechen muss. Nicht verboten ist selbstverständlich, den Nachbarn zum Grillabend einzuladen. Dann wird er sich kaum beschweren.

Schutz vor Lärm

Wohl noch häufiger als Grill-Gerüche und für den Nachbar gegebenenfalls noch lästiger ist Lärm vom Nachbarn. Zu denken ist an das Rasenmähen, Sommer-Gartenfeste jedes Wochenende, Kinder im Wasserbecken, Fernsehabende mit Freunden auf Grossleinwand im Garten oder schlicht der ausgelassene Grillabend auf dem Balkon. Das kann die Nachbarn erheblich stören. Der Begriff "Nachbar" bestimmt sich anhand der Belästigungen im konkreten Fall, in Bezug auf den Lärm somit auf die Frage, wie weit der Lärm hörbar ist und übermässig stört. So kann unter Umständen auch derjenige als Nachbar gelten, dessen Grundstück nicht direkt benachbart ist.

Auch beim Lärm ist das Übermass untersagt. Die Frage, zu welchen Zeiten Lärm erlaubt ist, findet sich meist im öffentlichen Recht, also in dem Rechtsgebiet, welches die Rechtsbeziehungen zwischen Staat und Privaten regelt. So schreibt beispielsweise das Polizeireglement der Stadt Aarau[1] vor, dass in Wohngebieten zwischen 12.00 und 13.00 Uhr, zwischen 20.00 und 07.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen keine lärmigen Hobbys und keine Arbeiten mit lärmigem Werkzeug oder Maschinen ausgeübt werden dürfen. Nach einem Hitzetag in der abgekühlten Abendluft um 20.30 Uhr den Rasen zu mähen, ist in Aarau also nicht erlaubt. Ähnlich sieht die Situation in Suhr, Buchs, Gränichen, Hunzenschwil und Rupperswil aus (12.00 - 13.00 Uhr, 20.00 - 07.00 Uhr, Sonn- und Feiertage) [2]. Das Polizeireglement verbietet lärmige Tätigkeiten zudem am Vorabend von Sonn- und Feiertagen ab 18:00 Uhr und schreibt eine Nachtruhe von 23.00 bis 06.00 Uhr vor. Weniger streng sind einige Gemeinden im Freiamt[3]. Sie untersagen den Lärm an den Abenden erst ab 21.00 Uhr und nur bis 06.00 Uhr morgens.

Die Polizeireglemente erfassen oft insbesondere Motorenlärm und lärmige Hobbys. Für Kinder im Planschbecken werden keine Sperrzeiten vorgegeben. Das bedeutet nicht, dass bis tief in die Nacht hinein "Hochbetrieb" herrschen darf. Denn der privatrechtliche Schutz vor übermässigem Lärm greift parallel zu den Polizeireglementen und untersagt das "Übermass" zu allen Zeiten. Immerhin liegt die Toleranzgrenze an Werktagen höher als an Wochenenden und Feiertagen. Im Einzelfall müsste ein Gericht entscheiden, ob der beanstandete Lärm zu gross war.

Rechtsschutz

Hilft das Gespräch unter den Nachbarn nicht, kann das Gericht angerufen werden. Sowohl die Klagen aus der Verantwortlichkeit des Grundeigentümers nach Art. 679 ZGB als auch die Klagen aus Besitzesstörung von Art. 928 ff. ZGB stehen offen. Sind öffentlichrechtliche Schutzbestimmungen wie das örtliche Polizeireglement verletzt, kann zugleich der Weg vor die Verwaltungsbehörden eingeschlagen werden. Denn der privatrechtliche und der öffentlichrechtliche Immissionsschutz stehen an sich selbstständig nebeneinander[4]. Der privatrechtliche Anspruch gegenüber dem Nachbarn richtet sich auf die Reduktion der Einwirkung auf das zulässige Mass. Nur wenn solche Massnahmen nicht möglich sind, kann die störende Tätigkeit ganz

[1] Polizeireglement (PolR) vom 14. Juni 2010 der Stadt Aarau, anwendbar in Aarau, Biberstein, Hirschthal, Küttigen, Oberentfelden sowie Unterentfelden.

[2] Allgemeines Polizeireglement der Gemeinden Suhr, Buchs, Gränichen, Hunzenschwil und Rupperswil, in Kraft seit 1. Januar 2010.

[3] Polizeireglement vom September/Oktober 2014 der Gemeinden Abtwil, Aristau, Auw, Beinwil, Benzenschwil, Besenbüren, Bettwil, Boswil, Bünzen, Buttwil, Dietwil, Geltwil, Kallern, Merenschwand, Mühlau, Muri, Oberrüti, Rottenschwil und Sins.

[4] BGE 126 III 223 E. 3, S. 225 mit Hinweisen.

Baustellen im Verfahren der Baubewilligung

Bauen ist ein Abenteuer. Vieles kann gelingen - oder auch nicht. Auch rechtlich ist Bauen anspruchsvoll. Das beginnt bei der Pflicht zur Einholung einer Baubewilligung. Was muss bewilligt werden? Was darf ohne Baubewilligung erstellt werden? Klar ist, dass Wohnhäuser, Autogaragen und ähnliches nicht ohne Baubewilligung erstellt werden dürfen. Wie steht es jedoch mit der Baustelle? Ist dazu eine Baubewilligung notwendig? Meist nicht, gelegentlich aber doch.

Baubewilligungspflicht von Bauten und Anlagen

Gemäss Art. 22 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes des Bundes (RPG) dürfen Bauten und Anlagen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden. Bauten und Anlagen im Sinne dieser Bestimmung sind definiert als künstlich geschaffene und auf Dauer angelegte Einrichtungen, die in fester Beziehung zum Erdboden stehen und auf die eine oder andere Art und Weise in Erscheinung treten. Sie können die Umgebung äusserlich erheblich verändern (Beispiel: ein Haus), die Erschliessung belasten (Beispiel: ein Einkaufszentrum, das Verkehr anzieht) oder die Umwelt beeinträchtigen (Beispiel: eine neue Seilbahn auf einen Berg). Massstab dafür, ob eine Baute oder Anlage erheblich genug ist, dass sie der Baubewilligungspflicht unterliegt, bildet die Frage, ob die Öffentlichkeit oder die Nachbarn ein Interesse an einer Kontrolle der geplanten Baute oder Anlage haben, bevor sie realisiert wird. Die Baubewilligungspflicht soll es der Behörde also ermöglichen, vor der Ausführung des Bauprojektes zu prüfen, ob es alle Gesetzesvorschriften einhält (vgl. z.B. Urteil des Bundesgerichts BGE 139 II 134 E. 5.2. S. 139 f.; Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide [AGVE] 2006, S. 178).

Gemäss dem Bundesgericht kommt es bei der Frage der Bewilligungspflicht letztlich auf die räumliche Bedeutung eines Vorhabens insgesamt an (BGE 119 Ib 222 E. 3a). Die Praxis fasst die Baubewilligungspflicht eher weit und lässt bereits die blosse Möglichkeit genügen, dass ein baurechtlich erheblicher Tatbestand vorliegt (BGE 114 Ib 312 E. 2a; AGVE 2001, S. 286).

Baustelle bewilligungsfrei, aber nicht immer

Eine Baubewilligung ist die Bestätigung, dass das Bauprojekt den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht, also insbesondere Höhe, Länge, Breite, Nutzung, usw. die Gesetze einhalten. Mit der Baubewilligung ist auch die Bewilligung erteilt, die Baute oder Anlage erstellen zu dürfen. Die eigentlichen Bauarbeiten müssen also nicht zusätzlich bewilligt werden. Der Bagger darf grundsätzlich ohne Baubewilligung auffahren und die Baugrube ausheben. Herkömmliche Bauplatzinstallationen auf dem Baugrundstück benötigen ebenfalls keine Baubewilligung. Unter dem Begriff der Bauplatzinstallationen sind Einrichtungen zu verstehen, die ausschliesslich zum Zwecke der Bauerstellung benötigt und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder abgeräumt werden. Dazu zählen Kräne, Baugerüste, Baubaracken, Baupisten, Baustellen-WC usw.

Anders sieht es jedoch aus bei Installationen, die im Grundstück belassen werden. So ist für eine Hangsicherung mit Verankerungen in die Wand (Nagelwand) eine Baubewilligung notwendig. Denn diese Massnahme dient primär als Hilfsbauwerk der Baugrubensicherung, im Weiteren aber auch der Hangstabilität bzw. dem Schutz benachbarter Liegenschaften und Grundstücke vor dem Abrutschen oder vor Rissen. Eine solche Nagelwand ist künstlich hergestellt und mit dem Boden fest verbunden. Sie stellt daher einen bewilligungspflichtigen Bauteil dar. Nicht entscheidend ist, ob die Nagelwand nach der Auffüllung der Baugrube vollständig im Erdreich verschwindet oder nicht. Der Nachbar kann namentlich im Hinblick auf eigene künftige Bauvorhaben durchaus daran interessiert sein, die genaue Lage auch unterirdischer Bauteile zu kennen, insbesondere, wenn diese ins eigene Grundstück hineinragen. Eine solche Nagelwand ist bewilligungspflichtig, auch, weil zugunsten der Nachbarn der Begriff der Baubewilligungspflicht eher weit auszulegen ist (vgl. dazu Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau Art. III/9 vom 14. Februar 2004, E. 2).

Baubewilligungspflichtig können auch vorbereitende Handlungen zu einem Werk sein, jedenfalls dann, wenn sie die Umwelt belasten und ein erhebliches Ausmass annehmen können. So unterstellte das Bundesgericht rund zwölf Monate dauernde Probebohrungen der NAGRA zur Abklärung eines Standortes für die Lagerung radioaktiver Abfälle der Baubewilligungspflicht (BGE 111 Ib 102 E. 6). Ebenso wurde ein vorübergehend aufgestelltes Bohrgerät für eine Erdöl-Untersuchungsbohrung als bewilligungspflichtig erklärt. Denn diese Anlage war nicht mehr mit einem Baukran oder mit anderen herkömmlichen Bauplatzinstallationen vergleichbar. Ihre Auswirkungen auf die Umgebung waren erheblich grösser (Urteil des Verwaltungsgerichts Bern, vom 17. November 1980, in: BVR 1981 S. 259).

Das Aufstellen eines fahrbaren Pneukranes zu Nutzung als Bungee-Jumping-Einrichtung war hingegen nicht baubewilligungspflichtig. Es waren keine wichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt vorhanden. Das Fahrzeug wurde nur für wenige Tage aufgestellt, ohne bauliche Massnahmen, vergleichbar mit dem Parkieren des Fahrzeuges auf privatem Grund (Urteil des Verwaltungsgerichts Graubünden 589/93 vom 24. November 1993, in: PVG 1993 S. 60).

Fazit

Ist ein Bauprojekt bewilligt, gilt auch die dazu notwendige Bauplatzinstallation als bewilligt. Übersteigt diese jedoch das herkömmliche Ausmass (Beispiel: umfangreiche Baugrund-Sondierungen, Bohrturm) oder bleiben Massnahmen dauerhaft bestehen (Beispiel: Stützmauer mit Erdankern), müssen sie im Baugesuch ebenfalls aufgezeigt werden. Denn das Baugesuch muss die für die Beurteilung notwendigen Begründungen, Unterlagen und Pläne enthalten (§ 51 Abs. 1 der kantonalen Bauverordnung, BauV). Diesfalls muss das Baugesuch also nicht nur das eigentliche Bauprojekt enthalten, sondern auch Aussagen zu den wesentlichen baulichen Begleitmassnahmen. Insbesondere bei schwierigen Geländeverhältnissen dürfen die Nachbarn im Baubewilligungsverfahren durchaus nachfragen, wie die Baugrube gesichert werden soll und die Baubewilligungsbehörde kann eine Abklärungspflicht treffen. Ein Baugesuch, welches dazu schweigt, ist unvollständig. Die Baubewilligungsbehörde muss es zur Verbesserung zurückgeben.

Die Abgrenzung von baubewilligungsfreier Bauplatzinstallation und Baubewilligungspflicht ist jedoch nicht scharf. Als "Leitplanke" kann dienen, ob die Installationen nach dem Bauende wieder entfernt wird oder ob die Öffentlichkeit bzw. die Nachbarn davon über das übliche Mass einer Baustelle hinaus betroffen sein können.

Starke Verbreitung der WLANs

Immer mehr Funkanwendungen prägen unser Leben. Das Telefonkabel ist beinahe verschwunden. Der Kopfhörer der Musikanlage oder die Babyfone funktionieren über Funk. WLAN-Stationen garantieren den drahtlosen Zugang zum Internet. Mobiltelefone empfangen oft gleichzeitig mehrere WLANs, auch der Nachbarn (Wireless Local Area Networks).

Technische Ausgangslage

Die WLANs ermöglichen mittels hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung über ein lokales Funk-Netzwerk den bequemen, schnurlosen Internetzugang innerhalb eines Gebäudes oder im Garten. WLANs stehen heute für wenig Geld für jedermann zur Verfügung. Das Ende der Entwicklung ist noch lange nicht abzusehen. Die Reichweite der WLANs ist von verschiedenen Faktoren abhängig wie Sendeleistung, Datenübertragungsrate oder Umgebung (innerhalb oder ausserhalb des Hauses, Sichtverbindung). Je mehr Hindernisse sich zwischen den drahtlosen Teilnehmern und den Sendern befinden, desto kürzer ist die Reichweite (dazu: Faktenblatt WLAN, Bundesamt für Kommunikation BAKOM, März 2017; Faktenblatt WLAN, Bundesamt für Gesundheit BAG, 20. Oktober 2016).

Öffentlich-rechtlicher Immissionsschutz

Fernmeldeanlagen wie Natelantennen oder eben die WLANs unterstehen der Verordnung über Fernmeldeanlagen vom 25. November 2015 (FAV, SR 784.101.2). Diese stellt grundlegende Anforderungen bezüglich des Schutzes der Gesundheit und der Sicherheit der Benutzenden auf und regelt primär den Handel, den Betrieb und die Kontrolle der Fernmeldeanlagen, also auch der WLANs.

Für den Schutz vor den Strahlen von Mobilfunkanlagen wie Natelantennen, aber auch WLANs, hat der Bundesrat die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 23. Dezember 1999 (NISV; SR 814.710) erlassen. Sie soll die Menschen vor schädlicher oder lästiger nichtionisierender Strahlung (im Volksmund auch Elektrosmog genannt) schützen (Art. 1 NISV). Dieser Schutzgedanke ist auf die WLANs grundsätzlich anwendbar. Allerdings werden Sendeanlagen mit einer abgestrahlten Hochfrequenzleistung (äquivalente Strahlungsleistung, equivalent radiated power ERP) von weniger als 6 Watt von dieser Verordnung ausgenommen (Anhang 1 Ziff. 61 der NISV). Da WLANs unter diesem Wert liegen, werden sie von der NISV nicht erfasst. Die NISV geht somit davon aus, dass die Strahlungen der WLANs für den Menschen nicht schädlich oder lästig sind (vgl. Art. 1 NISV).

Zur Anwendung der NISV bei Natelantennen besteht mittlerweile eine reichhaltige Rechtsprechung insbesondere des Bundesgerichts (vgl. dazu ausführlich das Urteil 1C_451/2017 vom 30. Mai 2018). Anders bei WLANs, obwohl sie immer zahlreicher werden. Das hängt wohl damit zusammen, dass die gewöhnlichen WLANs die Grenzwerte der NISV bei weitem einhalten und daher aus dem öffentlich-rechtlichen Umweltschutzrecht kein einklagbarer Immissionsschutz gegen den WLAN-Sender des Nachbarn besteht. Eine vollständige Abschaltung kann nicht verlangt werden. Eine weitere Einschränkung würde den Einsatz von WLANs faktisch verunmöglichen. So weit geht das Umweltschutzrecht nicht. Es will Emissionen begrenzen, sie aber nicht völlig verhindern (vgl. Urteile des Bundesgerichts BGE 140 II 33 E. 6.2 oder BGE 126 II 300 E. 3c).

Privatrechtlicher Immissionsschutz

Nebst dem öffentlich-rechtlichen Immissionsschutz steht Nachbarn der privatrechtliche Abwehranspruch zwischen Nachbarn gemäss Artikel 648 Zivilgesetzbuch (ZGB) zur Verfügung. Diese Bestimmung verpflichtet die Nachbarn zu gegenseitiger Rücksichtnahme: Übermässige Einwirkungen auf das Eigentum des Nachbarn sind untersagt, beispielsweise durch Rauch, lästige Gerüche, Lärm oder Erschütterung.

Urteil des Bundesgerichts

Nachbarn können dieses Abwehrrecht vor Gericht einklagen. Genau dies taten zwei Kläger aus dem Kanton Solothurn. Sie verlangten von ihrem Nachbarn die Begrenzung der von seinem Grundstück ausgehenden WLAN-Emissionen, so dass keine Strahlen in die Innenräume ihrer Liegenschaft mehr eindringen. Die Begrenzung sollte bereits während des Gerichtsverfahrens verfügt werden (vorsorglich), und zwar zwischen 22.00 und 07.00 Uhr. Das Gericht lehnte diesen Antrag auf vorsorglichen Schutz ab. Das Obergericht bestätigte diesen Entscheid. Letztlich musste sich das Bundesgericht damit beschäftigen (Urteil 5D_56/2017 vom 30. November 2017).

Das Bundesgericht hielt fest, der Streitgegenstand bilde die Frage, ob ein Haushalt ein WLAN betreiben dürfe oder ob dies für die Nachbarn grundsätzlich eine übermässige Immission im Sinne von Art. 684 ZGB bedeute. Das Nachbarrecht schütze vor übermässigen Immissionen. Massgebend seien nicht das subjektive Empfinden Einzelner, sondern objektive Kriterien. Strahlung als ideelle Immission könne nur dann eine übermässige Einwirkung darstellen, wenn sie von jedermann, der sich in der Lage der Beschwerdeführer befände, als übermässig empfunden würde. Die Beschwerdeführer hätten das Übermass der Immissionen nicht glaubhaft gemacht (glaubhaft gemacht ist eine Tatsache, wenn für deren Vorhandensein einiges spricht, aber noch die Möglichkeit besteht, dass es eben doch anders ist, wenn man es genauer ansieht; vgl. BGE 130 III 321 E. 3.3). Ob und inwiefern von WLAN-Strahlung allenfalls Gesundheitsrisiken für den Menschen ausgingen, sei vor dem Hintergrund des aktuellen Wissens in der Schweiz nicht offiziell anerkannt. Insofern fehle eine Grundlage, unabhängig vom Beweis einer konkreten Strahlenintensität gestützt auf das private Nachbarrecht generell ein WLAN-Verbot zu verlangen. Das Fehlen öffentlich-rechtlicher Instrumente gegen WLANs ziehe nicht privatrechtliche Ersatzverbote nach sich. Im Übrigen seien das öffentliche Recht und der privatrechtliche Immissionsschutz möglichst zu koordinieren, so dass bei Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Immissionsgrenzwerte in der Regel kein Übermass im Sinn von Art. 684 ZGB vorliege. Das Bundesgericht schützte daher den kantonalen Entscheid, welcher den vorsorglichen Schutz bereits während des Hauptverfahrens verweigert hatte. Noch nicht entschieden ist damit die Hauptsache: Die Kläger können im Hauptverfahren nach wie vor den Beweis erbringen, dass die konkrete Strahlenintensität des WLANs des Nachbarn übermässig ist. Aufgrund der Ausführungen des Bundesgerichts wird der Entscheid in der Hauptsache allerdings kaum anders lauten.

Fazit

Die gewöhnlichen WLANs werden durch NISV nicht erfasst, weil ihre Sendeleistungen unter den gesetzten Grenzwerten liegen. Das öffentliche Recht sieht daher keinen absoluten Schutz gegen das WLAN des Nachbarn vor. Weil das privatrechtliche Nachbarrecht (Art. 684 ZGB) nur vor übermässigen Einwirkungen schützt, solche bei WLANs gemäss heutigem Wissensstand jedoch nicht vorliegen, bietet das Nachbarrecht keinen weitergehenden Schutz, Sonderfälle allenfalls vorbehalten (wie z.B. unnötig zahlreiche Sender oder ähnliches).

Das schliesst nicht aus, dass Nachbarn einvernehmlich Rücksicht nehmen: Der eigene Sender wird möglichst weit weg vom Nachbarn installiert, auf ein WLAN im Garten wird verzichtet, WLAN-Sender werden bei Nichtgebrauch ausgeschaltet. Insbesondere beim Laptop ist es möglich, das WLAN auszuschalten, weil sonst immer wieder nach einem Netz gesucht wird, was unnötige Strahlung verursacht, usw. (weiterführend: Faktenblatt WLAN des BAG).

Bäume und Sträucher müssen zur Nachbarparzelle einen gewissen Abstand einhalten. Der Grosse Rat des Kantons Aargau hat die Abstandsvorschriften mit Beschluss vom 27. Juni 2017 gelockert und vereinfacht, so dass Pflanzen ab 1. Januar 2018 weniger Abstand einhalten müssen. Damit können im Abstand zwischen Parzellengrenze und Gebäude künftig vermehrt grössere Pflanzen gesetzt werden.

Dr. Lukas Pfisterer, Pfisterer Fretz Rechtsanwälte, Aarau

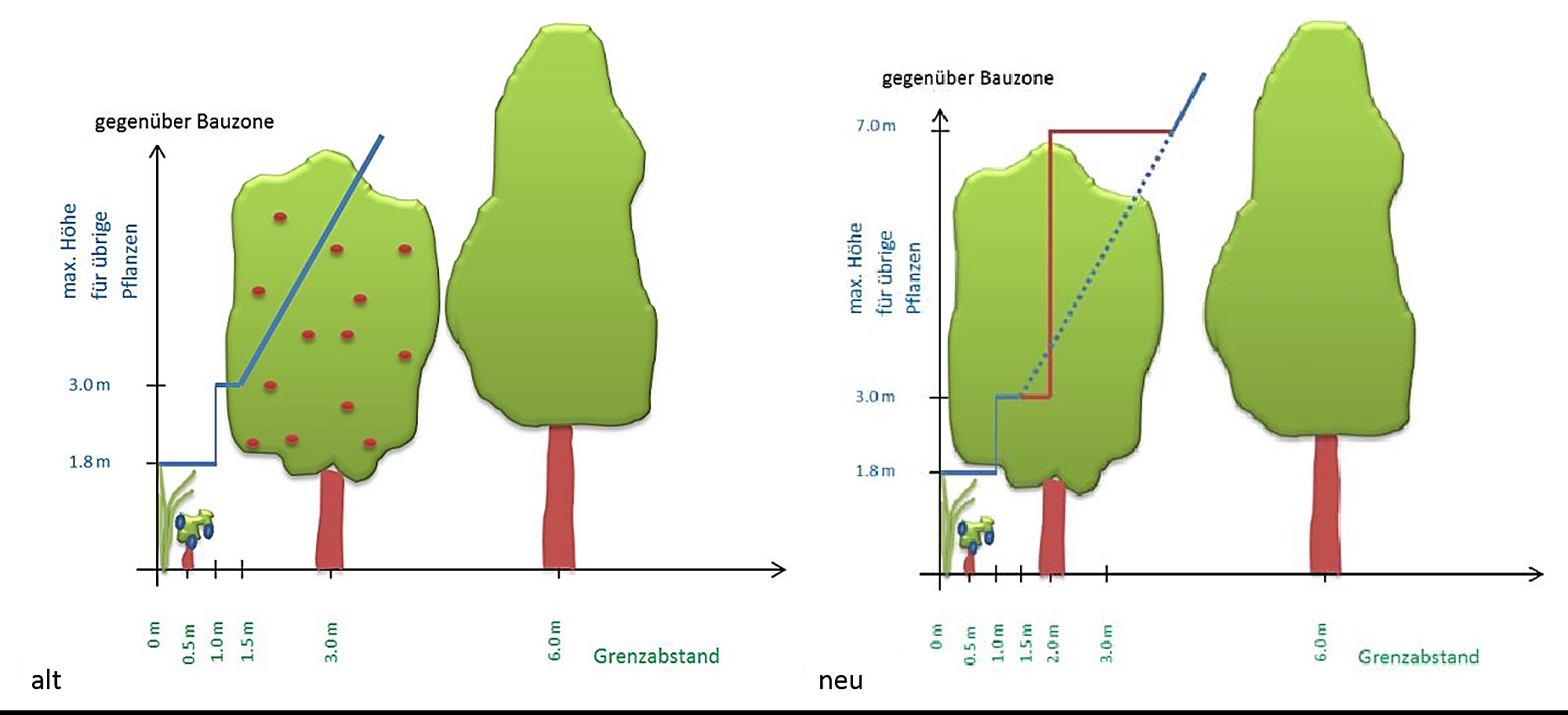

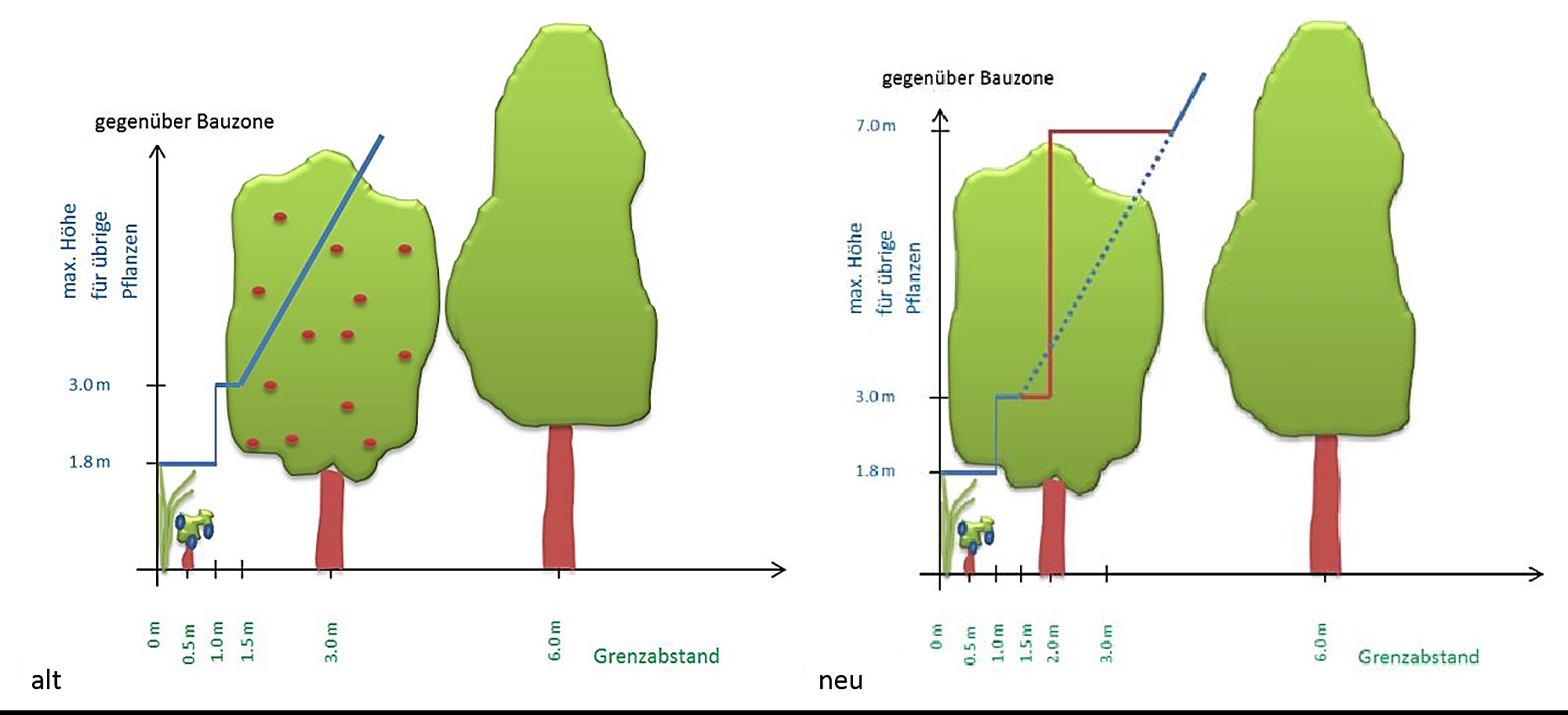

Das aktuelle Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch und Partnerschaftsgesetz (EG ZGB) datiert vom 27. März 1911 - es ist also über hundert Jahre alt. Der Regierungsrat legte dem Grossen Rat deshalb eine Totalrevision vor[1]. Das EG ZGB regelt auch die Abstandsvorschriften von Pflanzen gegenüber der Parzellengrenze. Seit Jahrzehnten müssen hochstämmige Bäume (wie Birken, Fichten, usw.) und Nuss- und Kastanienbäume einen Abstand von 6 m zur Parzellengrenze einhalten, andere Obstbäume 3 m. Für Zwergbäume, Zierbäume sowie Sträucher bis 3 m Höhe gilt bisher ein Abstand von 1 m, für Zierbäume bis 6 m Höhe ein Abstand von 3 m. Gemessen wird jeweils am Fuss der Pflanze in der Mitte des Stammes bis zur Parzellengrenze (§ 88 Abs. 1 und 2 EG ZGB).

Das Bild vieler Gemeinden in unserer Region ist geprägt durch Pflanzen, Laub- und Nadelgehölze mit teilweise markanten Höhen. Gerade grössere Bäume sind meist willkommene landschafts- und quartierprägende Elemente in den Wohnquartieren. Oft stehen sie jedoch nahe an den Grundstücksgrenzen und verletzen die Abstandsvorschriften des EG ZGB. Die Bäume müssten auf Verlangen der Nachbarn gefällt werden. Im Zuge von Neuüberbauungen stehen solche grossen Bäume oft den Neubauten im Weg und Neuplanzungen sind aufgrund der Abstandsvorschriften meist unmöglich (vorbehalten die Zustimmung der Nachbarn). Langfristig führt das zum Verschwinden von grösseren Bäumen aus den Dorfbildern. Die Abstandsvorschriften des EG ZGB und die politisch erwünschte Durchgrünung von Dörfern kollidieren hier miteinander. Die Gemeinden könnten dem zwar entgegenwirken, indem sie einzelne Bäume oder Baumgruppen ausdrücklich schützen. Das ist aber nur für besondere Pflanzungen realistisch, nicht für das ganze Gemeindegebiet.

Auf einen parlamentarischen Vorstoss[2] hin hat der Grosse Rat im Juni 2017 die Abstandsvorschriften des EG ZGB etwas gelockert. Trotz enger stehenden Gebäuden sollen weiterhin Pflanzen mit einer gewissen "Statur" gesetzt werden können. Eine wesentliche Änderung betrifft insbesondere Pflanzen mit einer Höhe bis 7 m. Sie müssen nicht mehr 3,5 m Abstand einhalten wie bisher, sondern noch 2 m (§ 73 Abs. 1 Buchstabe b neuEG ZGB). Die Begründung dazu liegt in den Abstandsvorschriften von Gebäuden: Viele Gemeinden schreiben einen Grenzabstand für Gebäude von 4 m vor. Bisher konnten in diesen 4 m kaum grössere Pflanzen gesetzt werden; der Pflanzabstand liess das nicht zu. Der verkleinerte Pflanzabstand von 2 m erlaubt nun zwischen Parzellengrenze und Gebäude Pflanzen bis 7 m Höhe, also bereits eine stattliche Grösse. Diese Höhe entspricht ungefähr der Höhe von zwei Geschossen (Erdgeschoss, 1. Obergeschoss).

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über alt / neu[3].

|

Pflanzenhöhe

|

Abstand Alt

|

Abstand Neu

|

|

bis zu 3 m

|

1 m

|

1 m

|

|

3,5 m[4]

|

1,75 m

|

2 m

|

|

4 m

|

2 m

|

2 m

|

|

5 m

|

2,5 m

|

2 m

|

|

6 m

|

3 m

|

2 m

|

|

7 m

|

3,5 m

|

2 m

|

|

7,5 m

|

3,75 m

|

3,75 m

|

|

8 m

|

4 m

|

4 m

|

Für einzelne Pflanzen bis zu einer Höhe von 1,8 m gilt kein Grenzabstand (§ 67 Abs. 2 neuEG ZGB). Pflanzen mit einer Höhe über 7 m bis zu 12 m müssen wie bisher die halbe Pflanzenhöhe einhalten. Für Nuss-, Kastanien und andere Bäume mit einer Höhe über 12 m gilt unverändert ein Abstand von 6 m (§ 73 Abs. 1 neu EG ZGB). Grünhecken (Thuja u.ä.) in Bauzonen müssen einen Abstand von 0,6 m einhalten und dürfen maximal 1,8 m hoch sein (§ 72 Abs. 1 neuEG ZGB). Das Zurückschneiden von Pflanzen auf die zulässige Höhe kann jederzeit verlangt werden (§ 69 neuEG ZGB). Für alle Pflanzen gilt, dass sie nicht auf das Nachbargrundstück hinüberwachsen dürfen.

In einer Gegenüberstellung sehen die Abstandsvorschriften wie folgt aus (rote Linie = neu)[5]:

Die neuen Regeln über die Abstände treten voraussichtlich am 1. Januar 2018 in Kraft. Sie gelten ab dann für alle Pflanzen. Jene, welche den bisherigen Regeln widersprochen haben und nach den neuen Regeln nun erlaubt sind, werden damit (nachträglich) rechtmässig. Jene, welche bisher rechtmässig waren, neu aber nicht mehr, sind in ihrem Bestand geschützt (§ 106 neuEG ZGB).

Mit den etwas gelockerten Abstandsvorschriften sind die Instrumente vorhanden, dass Verdichtung und Durchgrünung besser harmonieren. Die Umsetzung hängt vom Willen der Bauherrschaften ab.

[1] GR.16.136, Botschaft des Regierungsrats an den Grossen Rat vom 22. Juni 2016, Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch und Partnerschaftsgesetz (EG ZGB) und Einführungsgesetz zum Schweizerischen Obligationenrecht (EG OR); Totalrevision; Bericht und Entwurf zur 1. Beratung.

[2] GR.15.234, Motion Dr. Lukas Pfisterer, FDP, Aarau, vom 27. Oktober 2015 betreffend Schaffung einer kommunalen Rechtsgrundlage zum Schutz von Pflanzen in Abweichung zum EG ZGB.

[3] Vgl. GR.17.78, Botschaft des Regierungsrats an den Grossen Rat vom 29. März 2017, Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch und Partnerschaftsgesetz (EG ZGB) und Einführungsgesetz zum Schweizerischen Obligationenrecht (EG OR); Totalrevision; Dekret über die Verfahrenskosten; Änderung; Bericht und Entwurf zur 2. Beratung, S. 6.

[4] Bei Grenzabständen zwischen 1,5 m und 2 m wird mit der neuen Regelung gegenüber dem geltenden Recht die zulässige Pflanzenhöhe geringfügig eingeschränkt (Bild, gestrichelte Linie). Die bestehenden Pflanzungen sind durch die Übergangsbestimmung in § 106 EG neuZGB in ihrem Bestand jedoch geschützt; vgl. dazu Abbildung.

[5] GR.17.78, Botschaft, S. 6 (vgl. Fn. 3).

Das Bundesgericht hiess am 26. Oktober 2016 eine Beschwerde von Natur- und Umweltschutzorganisationen gegen ein Windpark-Projekt mit neun Anlagen auf dem Schwyberg im Kanton Freiburg gut. Das Gericht beanstandete insbesondere den fehlenden Eintrag des Standortes im kantonalen Richtplan und eine ungenügende Interessenabwägung. Es hätten die Eignung des Standorts sowie Alternativen vertieft geprüft werden müssen. Die Interessen des Landschafts-, Biotop- und Artenschutzes hätten verstärkt untersucht werden müssen. Das Urteil ist auf den Kanton Aargau übertragbar.

Richtplan - Zonenplanung - Baubewilligung

Das Raumplanungsgesetz des Bundes schreibt den Kantonen vor, dass sie in einem Richtplan festlegen, wie sich der Kanton räumlich entwickeln soll und wie die Tätigkeiten, die sich auf den Raum auswirken können, aufeinander abgestimmt werden. Vorhaben mit grösseren Auswirkungen auf Raum und Umwelt müssen im Richtplan eine spezielle Grundlage haben (Art. 8 Raumplanungsgesetz des Bundes, RPG; im Kanton Aargau: § 8 Baugesetz, BauG). Gestützt auf den Richtplan beschliessen die Gemeinden die Nutzungsplanung (Zonenplan und Zonenvorschriften). Diese wiederum ist die Grundlage für Baubewilligungen.

Fall "Schwyberg"

Die Schwyberg Energie AG plante auf dem Schwyberg im Freiburgerland einen Windpark mit neun rund 140 Meter hohen Windenergieanlagen. Die betroffenen Standortgemeinden Plaffeien und Plasselb schufen dazu in ihren kommunalen Nutzungsplanungen eine Spezialzone "Windparkzone Schwyberg" mit neuen Zonenvorschriften. Die kantonalen Behörden genehmigten diese (Zonenplan und Baureglement) unter Bedingungen und Auflagen. Diese sollten den Schutz von Vögeln und Fledermäusen sicherstellen. Das Bundesgericht hiess eine Beschwerde von vier Natur- und Umweltschutzorganisationen gegen die kantonale Genehmigung gut und schickte die Sache zur Neubeurteilung an den Kanton zurück.

Nach dem Bundesgericht hätte der Windpark aufgrund seiner gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt im kantonalen Richtplan festgesetzt werden müssen. Der Kanton Freiburg habe in seiner Richtplanung zwar mehrere mögliche Standorte für Windkraftanlagen geprüft und entsprechende Kriterien zur Standortfestlegung definiert. Eine ausreichende Standortevaluation habe jedoch nicht stattgefunden; insbesondere sei nicht aufgezeigt worden, inwiefern der Standort Schwyberg den aufgestellten Kriterien entspreche. Im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung hätten auch Alternativen und Varianten geprüft werden müssen. Eine umfassende Interessenabwägung hätte eine Klärung aller wesentlichen Fragen des Vorhabens verlangt. Das sei unterblieben. Der Standort Schwyberg gelte daher nicht als im Richtplan festgesetzt. Da sich die Spezialzone auf den Richtplan abstütze, hätte diese nicht genehmigt werden dürfen. Das Bundesgericht stellte überdies fest, dass die bundesrechtlichen Vorgaben zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen teilweise ungenügend eingehalten seien. Ferner kritisiert es, das Interesse des Landschaftsschutzes hätte stärker beachtet werden müssen. Zu berücksichtigen wäre insbesondere gewesen, dass es sich beim Schwyberg um ein kulturlandschaftlich besonders wertvolles Gebiet handelte, der Windpark in seiner Art einen ersten schweren Eingriff darstellen und er in der kleinräumigen Landschaft des freiburgischen Voralpengebiets als auffälliger Fremdkörper in Erscheinung treten würde. Das Bundesgericht schickte die Sache an das Kantonsgericht Freiburg zurück (Urteil 1C_346/2014 vom 26. Oktober 2016). Dieses hob am 9. Februar 2017 den Genehmigungsbeschluss der Nutzungsplanung auf, da gemäss dem Bundesgericht der Richtplaneintrag fehle und es als Gericht den Richtplaneintrag nicht beschliessen könne (Urteil 602 2016 159 vom 9. Februar 2017).

Situation im Aargau

Die Ausführungen des Bundesgerichts sind auf den Kanton Aargau übertragbar. Die Grundlagen für einen Windpark-Standort müssen ebenfalls im Richtplan gelegt werden. Windkraftanlagen sollen an Standorten konzentriert werden, die über gute Windverhältnisse verfügen und denen keine anderen überwiegenden Interessen entgegenstehen. Vorrang haben Grosswindkraftanlagen (mehr als 30 m Gesamthöhe) für die kommerzielle Stromproduktion mit gutem Energieertrag. Für solche Anlagen bezeichnet der Richtplan fünf mögliche Standorte. Sie kommen zur vertieften Überprüfung der Eignung in Frage: 1.) Burg (oberhalb Saalhöhe, in Verbindung mit Anteil Kanton Solothurn), 2.) Hochrüti (bei Kirchleerau, in Verbindung mit Anteil Kanton Luzern), 3.) Hundsrugge (bei Zeiningen, Einzelstandort), 4.) Lindenberg (oberhalb Beinwil im Freiamt, in Verbindung mit Anteil Kanton Luzern) und 5.) Uf em Chalt (bei Reitnau/Wiliberg). Für die Anlagen wird eine besondere, regional abgestimmte Grundlage für das gesamte Gebiet in einem kommunalen oder kantonalen Nutzungsplan vorausgesetzt. Dem Erlass des Nutzungsplans muss eine umfassende Interessenabwägung vorausgehen. Der Richtplan nennt die Kriterien, die zu erfüllen sind: Unter anderem geeignetes Windpotenzial, keine Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung, keine Moore oder Trockenwiesen gemäss Bundesinventar, Abstand zu Wohn- und Mischzonen mindestens 300 Meter (Richtplan, Kapitel E 1.3, Windkraftanlagen, Ziff. A und 1).

Gemäss dem Richtplantext sind diese Standorte vertieft zu überprüfen. Es handelt sich somit um eine vorläufige Einschätzung. Damit die Standorte effektiv festgesetzt sind, müssen die Kriterien gemäss dem Richtplan präziser definiert werden und es ist darzulegen, inwiefern die Standorte den Kriterien entsprechen. Darauf wies das Bundesgericht im Entscheid Schwyberg hin (Erwägung 2.7). Die Festsetzungen an der Kantonsgrenze (Aargau zu Solothurn oder Luzern) verlangen zudem nach einer Zusammenarbeit mit dem Nachbarkanton. Die Standortwahl muss auf einer nachvollziehbaren Abstimmung der raumwirksamen Tätigkeiten basieren, die umfassende Interessenabwägung muss unter Einbezug der Vorgaben des Natur- und Umweltschutzes erfolgen. Allfällige Massnahmen zur Sicherstellung des Schutzes müssen bereits auf der Stufe des Nutzungsplans sichergestellt werden, nicht erst im Baubewilligungsverfahren. Das Interesse an der Erhaltung des bestehenden Landschaftsbildes ist ebenfalls zu beachten. Zu prüfen ist, wie wertvoll das Gebiet ist, ob es bereits beeinträchtigt ist oder ob es sich um einen Ersteingriff handelt, und so weiter. Letztlich stehen sich namentlich das öffentliche Interesse an der Erstellung des Windparks, mit der Möglichkeit zur Herstellung von einheimischer erneuerbarer Energie, und das Interesse am Schutz von Natur und Umwelt gegenüber. Das erfordert eine sorgfältige Interessenabwägung. Diese wird für sämtliche Standorte gemäss dem Aargauer Richtplan noch vorzunehmen sein. Ist der Standort im Richtplan festgesetzt, schliesst das Verfahren der Nutzungsplanung an. Danach folgt das Baubewilligungsverfahren. Der aktuelle Richtplaneintrag bedeutet also nicht, dass die Windräder gebaut werden dürfen. Es ist noch einige Arbeit zu leisten.

"Energiestrategie 2050" - Bevorzugung erneuerbarer Energien

Das heutige Recht verlangt eine gesamthafte Interessenabwägung. Das Energiegesetz, über welches am 21. Mai 2017 abgestimmt wird ("Energiestrategie 2050"), bringt unter anderem für Windkraftanlagen eine bessere Ausgangslage bei der Interessenabwägung und eine Akzentverschiebung zugunsten erneuerbarer Energien. Windkraftanlagen werden gegenüber Natur- und Landschaftsschutz privilegiert (Art. 12 Entwurf Energiegesetz). Ob im Fall "Schwyberg" mit dem neuen Energiegesetz noch so entschieden worden wäre, ist also fraglich.

Lärmvermeidung durch richtige Belagswahl und reduzierte Geschwindigkeit

Der Strassenverkehr ist die bedeutendste Lärmquelle in der Schweiz. Das Umweltschutzgesetz (USG) und die Lärmschutzverordnung (LSV) des Bundes wollen die Bevölkerung vor schädlichem oder lästigem Lärm schützen. Unter anderem wird die Sanierung von Strassen verlangt, die wesentlich zur Überschreitung der Lärmgrenzwerte beitragen. Diese sind in der Lärmschutzverordnung festgelegt. Werden die Grenzwerte überschritten, müssen die Strassen soweit als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist saniert werden (Art. 16 USG und Art. 13 LSV).

Zur Reduktion des gehörten Lärms gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am effektivsten ist es, den Lärm an der Quelle zu vermeiden. Das ist der primäre Ansatz des Umweltschutzgesetzes. Ist dies nicht möglich, soll der Lärm auf seinem Ausbreitungsweg aufgehalten werden, durch Lärmschutzwände und -dämme. Ist auch dies nicht möglich oder erwünscht, beispielsweise aus Gründen des Ortsbildes, sind letztlich Massnahmen am Ort, an welchem der Lärm gehört wird, dem so genannten Empfangsort, zu treffen. Im Vordergrund stehen hier Schallschutzfenster.

Der Lärmschutz ist gerade beim Strassenverkehr eine anspruchsvolle Angelegenheit. Das Ziel ist daher eine massgeschneiderte Kombination von Massnahmen, bestehend aus Elementen wie der Gestaltung des Strassenraumes sowie der Lenkung und der Bewegung des Verkehrs (Quelle), dem Bau von Wänden und Dämmen (Ausbreitungsweg) und letztlich dem Einbau von Schallschutzfenstern (Empfangsort).

Eine Massnahme zur Gestaltung des Strassenraumes stellt der Strassenbelag dar. Problematisch können in diesem Zusammenhang Pflästerungen (Kopfsteinpflaster) sein. Sie sind zwar schön anzusehen und entsprechend oft dem historischen Bild. Im Fahrbahnbereich können sie allerdings zu mehr Lärm führen, was speziell in der Nacht lauter wahrgenommen wird. Teilweise werden auch auf Hauptverkehrsstrassen kurze Pflasterstreifen eingesetzt, um die Aufmerksamkeit der Autofahrenden zu erhöhen. Das weckt zwar die Aufmerksamkeit, erzeugt aber mehr Lärm als Belag. Pflastersteine sollten deshalb nur auf Strassenabschnitten mit sehr tiefen Geschwindigkeiten eingesetzt werden und nur, wo lediglich tagsüber Zulieferungen erfolgen. Der Entscheid, ob eine Strasse gepflästert werden soll, darf also nicht einzig nach historischen oder ortsbildschützerischen Überlegungen erfolgen, sondern muss auch einer lärmschutzrechtlichen Prüfungen standhalten.

Als Massnahme der Lenkung und Bewegung des Verkehrs kommen Temporeduktionen in Frage. Das Bundesgericht bestätigte dies anfangs Februar 2016 in einer Angelegenheit aus der Stadt Zug. Die Sache beschäftigte das Bundesgericht bereits 2010. Es ging um die Lärmsanierung der Stadtkerndurchfahrt Zug. Ein Eigentümer einer Liegenschaft verlangte unter anderem eine Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50km/h auf 30km/h. Das Kanton verweigerte dies. Der Eigentümer zog den Fall vor Bundesgericht. Das Gericht stützte sich auf eine Stellungnahme des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) ab. Gemäss diesem könnten Geschwindigkeitsreduktionen innerorts zu einer Verkehrsberuhigung und daher zu einer Verringerung der Lärmbelastung führen, wenn sie einen gleichmässigen Verkehrsfluss erlauben. Die Reduktion sei als mögliche Sanierungsmassnahme zu prüfen. Das Bundesgericht folgte dieser Beurteilung. Weil die Auswirkungen der Temporeduktion nicht abgeklärt waren, schickte es die Sache zur Sachverhaltsergänzung an den Kanton zurück (Urteil 1C_45/2010 vom 9. September 2010).

Der Kanton holte daraufhin ein Verkehrsgutachten ein. Dieses kam zum Ergebnis, mit einer reduzierten Geschwindigkeit werde keine Verbesserung der Lärmsituation erreicht. Der Fall landete wiederum vor Bundesgericht. Dieses entschied am 3. Februar 2016, erneut nach Anhörung des BAFU. Es hielt fest, im Verkehrsgutachten sei unterschätzt worden, um wie viel der Lärm durch die Herabsetzung der Geschwindigkeit tatsächlich reduziert werde; das Gutachten basiere auf veralteten Berechnungsmethoden. Unstreitig sei aber, dass die Anordnung von Tempo-30 den Lärm reduziere. Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Geschwindigkeitsherabsetzung seien damit erfüllt. Bevor die Temporeduktion verfügt werden dürfe, müsse ihre Wirksamkeit abgeklärt und müssten alle positiven und negativen Auswirkungen gegeneinander abgewogen werden, das heisst Lärm, Luft, Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss usw. Sofern an der Wirksamkeit gezweifelt werde, könne sich ein zeitlicher begrenzter Versuch aufdrängen. Das Bundesgericht hiess die Beschwerde daher erneut gut und schickte die Sache für Zusatzabklärungen an den Kanton zurück (Urteil 1C_589/2014 vom 3. Februar 2016).

Der Entscheid des Bundesgerichts bestätigt, dass es für die Lärmreduktion nicht eine einzige „richtige“ Massnahme gibt und die bestehenden Interessen abzuwägen sind. Temporeduktionen erhalten durch diesen Entscheid jedoch ein stärkeres Gewicht. Sie werden bei der Lärmsanierung von Strassen künftig ebenfalls vertieft geprüft werden müssen, sogar auf Hauptstrassen. Das wird bei künftigen Strassenlärm-Sanierungsprojekten wohl noch zu Diskussionen führen.

„Energiewende“ am Beispiel der Baubewilligungsfreiheit von Solaranlagen auf Dächern

Dr. iur. Lukas Pfisterer, Pfisterer Rechtsanwälte, Aarau

Die Gesetzesvorlage zur neuen Energiepolitik des Bundes („Energiewende“) wird aktuell in Bundesbern heiss diskutiert. Die Beratungen sind nicht abgeschlossen. Es gibt also noch keine definitive „Energiewende“ in der Schweiz, jedenfalls nicht, bevor eventuell das Volk darüber entschieden hat. Ein zentraler Streitpunkt der Beratungen ist die Frage der Gestaltung und Einpassung der Anlagen zur Energieproduktion, beispielsweise von grossen Windkraftanlagen in der Natur. Diese kann man ja nicht einfach „verstecken“. Frau Bundesrätin Leuthard formulierte diesen Konflikt im Ständerat am 22. September 2015 so: „Es gibt bei allen Anlagen für erneuerbare Energien wie bei anderen Anlagen immer einen Zielkonflikt: Geht der Schutz vor, oder geht der Nutzen vor?“ Auch wenn die Beratungen noch laufen sind bereits erste Gesetzesvorlagen in Kraft, so für Solaranlagen (für Warmwasser oder elektrischen Strom). Diese sollen entscheidend zur „Wende“ beitragen. Der Bundesgesetzgeber hat bei der letzten Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) per 1. Mai 2014 einen neuen Artikel 18a geschaffen. Solaranlagen sind nun weitgehend von der Baubewilligungspflicht befreit. Er hat auch entschieden, dass die Interessen der Energiepolitik grundsätzlich der Ästhetik, also der Gestaltung und Einpassung der Anlagen, vorgehen. Die Regeln des Bundes werden ergänzt durch kantonale Vorschriften. Die neuen Regelungen sind kompliziert; teilweise handelt es sich um Verfahrensvorschriften, teilweise um inhaltliche Vorgaben.

Ein erster Entscheid betrifft die Verfahrensvorschriften, konkret das Baubewilligungsverfahren: In Bau- und in Landwirtschaftszonen dürfen genügend angepasste Solaranlagen auf Dächern neu ohne Baubewilligung erstellt werden. Davon ausgenommen sind Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern. Diese sind weiterhin baubewilligungspflichtig. Sofern sie das Denkmal nicht wesentlich beeinträchtigen, dürfen sie auch dort gebaut werden. Ein zweiter Entscheid ist inhaltlicher Art und betrifft den Interessenkonflikt zwischen Schutz und Nutzen: Im Normalfall gehen die Interessen an der Nutzung der Solarenergie den ästhetischen Anliegen vor. Bisher waren die Interessen gleichrangig.

Ergänzend legt die Ausführungsverordnung zum RPG, die Raumplanungsverordnung (RPV), fest, was als auf einem Dach genügend angepasst gilt (Art. 32a RPV): Die Dachfläche darf im rechten Winkel um höchstens 20 cm überragt werden, die Anlage darf von vorne („Ansicht“) und oben („Aufsicht“) gesehen nicht über die Dachfläche hinausragen, muss reflexionsarm ausgeführt werden und als kompakte Fläche zusammenhängen. Bewilligungsfrei sind ganzflächige oder auch teilflächige Anlagen, sie sollen aber ein einheitliches Erscheinungsbild abgeben, beispielsweise nicht mehrere Felder auf einem Dach enthalten. Die Baubewilligungsfreiheit entfällt also, sofern aus technischen Gründen ein steilerer Winkel oder eine höhere Anhebung ab Dach notwendig ist, etwa für eine aufgeständerte Anlage auf einem Flachdach. Der Kanton Aargau hat diese Regel etwas gelockert: In den Industrie-, Arbeits- und Gewerbezonen dürfen die Anlagen 20 cm überschreiten (§ 49a Abs. 1 der kantonalen Bauverordnung, BauV). Die „Baubewilligungsfreiheit“ gilt aber gemäss Art. 18a RPG nur für Anlagen auf Dächern. Anlagen an Fassaden und Fassadenelementen (z. B. Balkone) sind wie bisher baubewilligungspflichtig, genauso wie freistehende Anlagen (Typ „Solarblume“), Anlagen an Felswänden oder an Lärmschutzwänden. Nach kantonalem Recht ist unverändert eine Baubewilligung notwendig für Solaranlagen auf Gebäuden unter Substanzschutz und in Zonen mit erhöhten Anforderungen an das Orts- und Landschaftsbild. Darunter fallen Dorf-, Altstadt- oder Kernzonen (so: § 49a Abs. 2 BauV), ebenso wie Ensembleschutzzonen.

Wo die Baubewilligungsplicht aufgehoben wurde, gilt eine Meldepflicht: Bewilligungsfreie Anlagen sind dem Gemeinderat mit einem Formular zu melden. Erhebt die Behörde nicht innert 30 Tagen Einwände, darf die Anlage erstellt werden (§ 49a Abs. 3 und 4 BauV). Bei Einwänden muss das Baubewilligungsverfahren durchgeführt werden.

Unklar sind die Auswirkungen der Änderungen im Aargau für Solaranlagen bis 200 m2 Fläche an Fassaden. Vor dem 1. Mai 2014 durften solche Anlagen gemäss § 50 Abs. 3 BauV im vereinfachten Baubewilligungsverfahren beurteilt werden, das heisst ohne Baugesuchsauflage und Profilierung (§ 61 Baugesetz, BauG). § 50 Abs. 3 BauV wurde per 1. Mai 2014 aufgehoben: Anlagen an Fassaden unterliegen nun unabhängig der Fläche dem ordentlichen Baubewilligungsverfahren. Ob dies so gewollt war, ist fraglich. Da jedoch bei „Bauvorhaben von geringer Bedeutung“ das vereinfachte Verfahren generell zulässig ist, dürfen kleinere Anlagen an Fassaden wohl weiterhin in diesem Verfahren beurteilt werden, auch wenn es nicht mehr ausdrücklich vorgesehen ist.

Die Baubewillligungsfreiheit ist zu unterscheiden von der Frage der Rechtmässigkeit der Anlage: Auch eine baubewilligungsfreie Anlage muss die Anforderungen des Baurechts einhalten, also beispielsweise Brandschutz und andere Sicherheitsvorschriften. Ebenso gilt das Umweltschutzgesetz (USG): Lichtreflexionen und Blendwirkungen sind zu vermeiden, unabhängig davon, dass die Anlage nach dem Stand der Technik reflexionsarm zu gestalten ist (Art. 32a RPV).

Zusammengefasst hat das neue Meldeverfahren nach Art. 18a RPG das Verfahren erheblich vereinfacht. Zugleich geht das Interesse an der Solarenergie der Ästhetik grundsätzlich vor. Ausnahmen sind allerdings begründbar, weil die Interessen an der „Energiewende“ nur „grundsätzlich“ vorgehen (so: Art. 18a Abs. 4 RPG). An sensiblen Orten ist das Interesse an der „Energiewende“ weiterhin mit dem Umgebungsschutz abzuwägen. Das ist richtig. Denn es entstünde kein schönes Bild, würden unsere historischen Altstädte, Ortskerne oder Schutzzonen mit Solarpanelen zugedeckt.

Die Interessen von Nutzen und Schutz treffen nicht nur bei Solaranlagen aufeinander. Bei Windkraftanlagen gilt das ebenso. Im Rahmen der Energiedebatte in „Bundesbern“ soll das Gesetz die Weichen zu Gunsten der „Energiewende“ stellen: Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sollen künftig generell Vorrang haben; sie würden allgemein als „von nationalem Interesse“ bezeichnet. Das ist insbesondere für grosse Anlagen entscheidend, also zum Beispiel Windparks. Das nationale Interesse am Bau dieser Anlagen soll einen Eingriff in national geschützte Landschaften gemäss dem Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) erlauben, „sofern das Objekt nicht im Kern seines Schutzwertes verletzt wird“ (so die Version des Ständerates per 25. September 2015). Wir werden sehen, wie es mit dieser Entwicklung weitergeht - und was dann das Volk dazu sagt, wenn es an der Urne gefragt wird, ob und wie weit es bereit ist, der Nutzung der erneuerbaren Energien den Schutz von Natur und Umwelt unterzuordnen.

Niemand hat den Durchblick, wenn es um die Beschaffung von IT-Lösungen für die öffentliche Hand geht. Zu einer solchen Aussage lässt man sich leicht verleiten, blickt man auf die Berichterstattung der Medien zu diesem Thema. Ein Skandal folgt dem nächsten, quer durch die Stellen des Bundes, der Kantone und Gemeinden. Meistens spielen hohe Kosten oder eine undurchsichtige Vergabepolitik eine zentrale Rolle. Die Ursache von solchen Fehlleistungen vermutet man oft in der Komplexität und Abstraktheit von IT-Projekten. In ihrer Planung und Umsetzung sind IT-Projekte äusserst anspruchsvoll und kostenintensiv und anders als beispielsweise Bauprojekte sind sie als Software-Lösungen wenig greifbar. Verläuft die Beschaffung von IT-Projekten fehlerhaft, riskieren die Stellen der öffentlichen Hand Submissionsbeschwerden, nebst politischer Kritik. Gefordert sind also eine sorgfältige Planung und ein stetes Beobachten der Aufträge über deren Laufzeit. Worauf bei der Beschaffung von IT-Projekten besonders zu achten ist und wo sich mögliche Stolpersteine verstecken, wird im Folgenden anhand eines jüngst in den Medien besprochen Falles aus dem Kanton Solothurn erörtert.

*) Beitrag verfasst bei Bühlmann Rechtsanwälte AG; im Original abrufbar unter: http://br-news.ch/probleme-bei-it-beschaffungen-der-oeffentlichen-hand.

Dokumenten-Scanning für die Soloturner Kantonsverwaltung

Die Kantonsverwaltung in Solothurn beschloss im Jahr 2002, eine grosse Zahl von Dokumenten elektronisch verfügbar zu machen. Die Digitalisierung der Dokumente wurde als Auftrag einem externen IT-Dienstleister übertragen. Die einmaligen Kosten dieses Auftrages beliefen sich auf 164‘000 CHF. Hinzu kamen jährliche Folgekosten im fünfstelligen Bereich. Im Jahr 2006 erhielt das gleiche Unternehmen einen weiteren Auftrag. Seit diesem Zeitpunkt scannt der IT-Dienstleister alle Steuererklärungen des Kantons ein, erfasst die Daten und übermittelt diese in digitaler Form an die kantonalen Steuerbehörden. Das Auftragsvolumen beträgt mittlerweile jährlich rund 1,3 Mio. CHF. Seit der ersten Beauftragung flossen laut Angaben der Solothurner Zeitung rund 11. Mio. CHF an den IT-Dienstleister, ohne dass jemals andere Anbieter Konkurrenzangebote einreichen durften bzw. die Vergabe des IT-Projektes öffentlich ausgeschrieben worden wäre. Nachdem dieses Vorgehen publik wurde, stehen hier folgende Fragen im Zentrum des Interesses:

- Verlief die Beschaffung des IT-Projektes mit Blick auf die geltenden Bestimmungen des Vergaberechts zulässig?

- Welche Anforderungen stellt das öffentliche Beschaffungsrecht an IT-Beschaffungen und was muss dabei beachtet werden?

Zulässiges IT-Projekt?

Aus Sicht des Vergaberechts wirft das Vorgehen der Solothurner Verwaltung diverse Fragen auf. Erste Vermutungen deuten darauf hin, dass die Beschaffung des IT-Projektes ohne Einhaltung der vorgeschrieben Verfahren erfolgt ist. Die spätere Erweiterung des Auftrags führte ebenfalls nicht zu einer Ausschreibung. Laut Medienberichten wurden die Aufträge von gesamthaft über 11 Mio. CHF freihändig an den IT-Dienstleister vergeben, ohne dass sich dieser in irgendeiner Form gegen andere Wettbewerber behaupten musste. Mit Blick auf das Vergaberecht stellen sich also folgende Fragen:

- Wie wird der Auftragswert korrekt ermittelt bzw. wie hoch ist der Gesamtwert des Auftrages?

- Liegt ein sachlich zusammenhängender Auftrag vor oder durfte dieser aufgeteilt werden?

- Wann darf ein Auftrag freihändig erteilt werden bzw. welche anderen Verfahren stehen zur Auswahl und wann kommt welches Verfahren zur Anwendung?

- Bis zu welchem Umfang dürfen Folgeaufträge ohne Ausschreibung vergeben werden bzw. wann muss eine neue Ausschreibung erfolgen?

Vorgaben und Fragen des Vergaberechts

Das Vergaberecht will einen wirksamen Wettbewerb fördern. Dieser kann nur erreicht werden, wenn alle Konkurrenten gleich behandelt werden und kein Anbieter diskriminiert wird. Die Anbietenden müssen in allen Phasen des Vergabeverfahrens gleich behandelt werden. Die Behörde muss zudem das Verfahren so durchführen, dass es nachvollziehbar (transparent) ist. Gleichbehandlung und Transparenz stellen daher die Leitplanken bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, bei der Beurteilung der Offerten und auch im Verlauf der weiteren Zusammenarbeit dar, namentlich bei Folgeaufträgen, wie im vorliegenden Fall.

Korrekte Freihandvergabe?

Das Vergabeverfahren läuft nach bestimmten Verfahrensregeln ab. Die Verfahrenswahl ist dabei abhängig von den Auftragswerten („Schwellenwert“). Vereinfacht gilt: „Je höher der Wert desto anspruchsvoller das Verfahren“. Die Verfahren sind schweizweit mehr oder weniger einheitlich auch wenn Bund und Kantone je eigene Gesetze haben (vgl. Art. 13ff. BöB; Art. VII GAP). Im Kanton Solothurn beispielsweise gelten folgende Regelungen für Dienstleistungsaufträge (vgl. § 12ff. Submissionsgesetz Kt. SO):

- Offenes Verfahren: Der Auftrag muss öffentlich ausgeschrieben werden ab einem Wert von 250‘000 CHF. Alle Interessierten können eine Offerte einreichen.

- Selektives Verfahren: Auch hier muss der Auftrag ab 250‘000 CHF öffentlich ausgeschrieben werden, worauf Unternehmen ihr Interesse kundtun können. In einem zweiten Schritt werden dann ausgewählte Bewerber zur Einreichung einer Offerte eingeladen.

- Einladungsverfahren: Ab einem Volumen von 150‘000 CHF muss die Behörde verschiedene Bewerber zur Offerteingabe einladen (mindestens drei). Sie wählt aus den eingegangenen Offerten aus.

- Freihändiges Verfahren: Die zuständige Stelle darf einen Auftrag unter 150‘000 CHF direkt an einen Anbieter vergeben. Freihändige Vergaben über 150‘000 CHF sind nur in Ausnahmesituationen erlaubt (Dringlichkeit, technische Besonderheiten, Folgeauftrag als ausschliessliche Anschlusslösung, Forschungsprojekt, u.ä.). Entsprechende Ausnahmeklauseln sind restriktiv anzuwenden.

Auf eine solche Ausnahmebestimmung berief sich das Finanzdepartement gemäss Solothurner Zeitung. Es verstand die weitere Auftragserteilung an den IT-Dienstleister als Folgeauftrag zur Erstvergabe von 2002. Danach müssten „Leistungen zur Ersetzung, Ergänzung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen“ nämlich nicht öffentlich ausgeschrieben werden. Diese Möglichkeit lässt das kantonale Submissionsgesetz tatsächlich offen, es schränkt sie aber gleich wieder stark ein. Verlangt wird, dass „einzig dadurch die Austauschbarkeit mit schon vorhandenem Material oder Dienstleistungen gewährt ist“. Mittlerweile hat das Finanzdepartement eingeräumt, dass kaum ein zwingender Sachzusammenhang zwischen den Aufträgen besteht und die Ausnahmeklausel somit nicht zur Anwendung gelangen dürfte.

Grundauftrag – Folgeauftrag – Gesamtwert des Auftrages – eine rechtliche Beurteilung

Zusammenhängende Aufträge müssen grundsätzlich als solche ausgeschrieben werden. Das Gesamtvolumen, inklusive Folgeaufträge und Optionen, ist für die Berechnung des Auftragswerts („Schwellenwert“) massgebend. Allfällige Folgeaufträge müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Grundauftrag stehen. Bei mehrjährigen Verträgen mit einer bestimmten Laufzeit ist der Gesamtwert massgebend. Ist keine bestimmte Laufzeit vereinbart, berechnet sich der Auftragswert auf vier Jahre. Hierzu ist anzumerken, dass mehrere kantonale Gerichte von der Vergabebehörde jedoch verlangen, von Beginn weg eine Maximaldauer des Dauervertrags anzugeben, nach deren Ablauf wieder eine neue Vergabe des Auftrags erfolgen muss (Grössenordnung fünf bis sechs Jahre bzw. im Einzelfall festzulegen). Es geht darum, andere Anbieter nicht unangemessen lange vom Wettbewerb auszuschliessen. Zeitlich unbestimmte Dauerverträge sind danach nicht zulässig. Stellt ein Konkurrent eine solche „Dauervertragssituation“ fest, so kann er verlangen, dass dieses Beschaffungsgeschäft auf den nächstmöglichen Zeitpunkt neu öffentlich ausgeschrieben wird.

Im Fall der Solothurner Kantonsverwaltung wurde jedoch nicht nur der ursprüngliche Auftrag mehrmals und über Jahre freihändig erweitert, sondern das Auftragsvolumen ist auch unverhältnismässig stark angewachsen. Das Vergaberecht wurde dadurch klar verletzt.

Wie steht es um den Datenschutz?

Neben den Fragen zum Vergaberecht stellen sich auch Fragen des Datenschutzes. Werden Personendaten zur Bearbeitung an Dritte weitergegeben, handelt es sich um Auftragsdatenbearbeitung. Mit Blick auf das Datenschutzrecht erscheint diese Art der Bearbeitung zusätzlich brisant, da es sich beim Dienstleister um ein amerikanisches Tochterunternehmen handelt. Es könnte, angenommen die Server des IT-Dienstleisters lägen in den USA, allenfalls eine Weitergabe von Personendaten ins Ausland vorliegen. Eine solche darf nur unter Erfüllung bestimmter Voraussetzungen erfolgen (vor allem abhängig von einer gültigen Einwilligung der betroffenen Person). Verschärfend kommt hinzu, dass die Vereinigten Staaten über kein angemessenes Datenschutzniveau (kein Safe Harbor) verfügen, weshalb eine zulässige Datenbearbeitung- und Weitergabe noch zusätzlich von speziellen Garantien abhängig ist. Mangels konkreter Anhaltspunkte befasst sich dieser Artikel aber nicht weiter mit datenschutzrechtlichen Fragen. Sicherlich wird sich zu einem späteren Zeitpunkt die Gelegenheit bieten, auf datenschutzrechtliche Aspekte der IT-Bewirtschaftung durch die öffentliche Hand einzugehen.

Dr. Lukas Pfisterer, April 2015

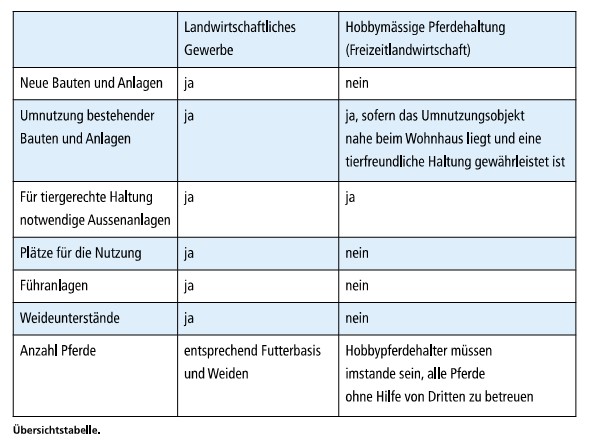

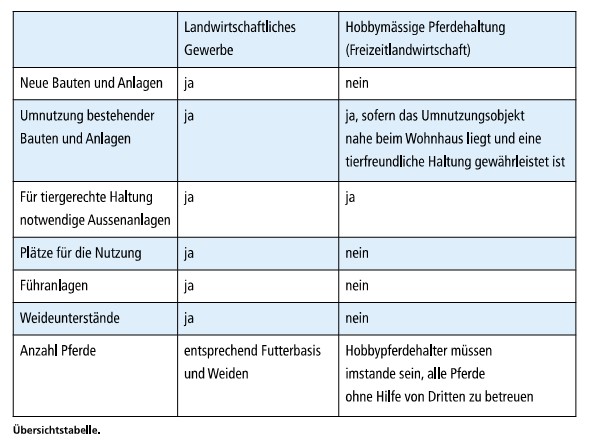

Seit dem 1. Mai 2014 gelten die neuen Regeln des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes (RPG) über die Grösse der Bauzonen: Die Umwandlung von Landwirtschafts- zu Bauland (Einzonung) ist nur noch sehr restriktiv möglich. Diese Revision des RPG ist viel beachtet worden. Am gleichen Tag ist eine weitere Änderung des RPG in Kraft getreten, die weniger beachtet worden ist. Thema ist die Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone. Ziel dieser Revision ist es, die Pferdehaltung einerseits für landwirtschaftliche Betriebe (Gewerbe) und andererseits für die in der Landwirtschaftszone betriebene Hobbytierhaltung zu erleichtern.

Bisherige Regeln

Im Rahmen der landwirtschaftlichen Tätigkeit (sogenanntes landwirtschaftliches Gewerbe, verstanden als Betrieb mit einer gewissen Grösse) dienten Pferde in der Regel nicht zur Milch- oder Fleischproduktion, im Unterschied zu den anderen landwirtschaftlichen Nutztieren. Verbreiteter war die Pferdezucht. Sie galt in der Landwirtschaftszone mit den dazu notwendigen Bauten als zonenkonform, erlaubte aber kaum grosse Erlöse. Erlaubt waren zudem nur die effektiv notwendigen Bauten und Anlagen wie Stall, Allwetterauslauf, Mistlager, Platz für die Pferdepflege (z.B. Putzen, Waschen, Beschlagen), Sattel- und Geschirrkammer, Zäune. Aktivitäten wie Sport- und Freizeitbetrieb, Pferdepensionen1 oder agrotouristische Tätigkeiten waren nicht oder nur eingeschränkt zulässig, auch wenn sie höhere Erträge abwerfen konnten. Die Pferdepension zum Beispiel durfte unter anderem nur der Haltung der Pferde dienen, nicht der Nutzung, das heisst der menschlichen Beschäftigung mit dem Pferd wie Reiten, Arbeit an der Hand oder im Geschirr sowie Bewegung durch die Führmaschine; ausgeschlossen waren ebenso Einrichtungen für die Pferdebesitzer wie Um kleideräume, Reiterstübli, Parkplätze usw.

Die hobbymässige Pferdehaltung2- wie die Hobbytierhaltung ganz allgemein - war in der Landwirtschaftszone nicht zonenkonform. Neue Bauten und Anlagen zu diesem Zweck waren grundsätzlich nicht erlaubt (Ausnahme: hobbymässige Pferdehaltung durch einen Landwirt), bestehende Bauten und Anlagen durften unter bestimmten Voraussetzungen umgenutzt und umgebaut werden. Die Anzahl der Pferde war auf vier normale Pferde oder sechs Ponys begrenzt, um die schleichende Umwandlung in eine Pferdepension oder andere zonenwidrige Aktivitäten zu verhindern. Neue Aussenanlagen konnten zugelassen werden, soweit sie für eine tiergerechte Haltung notwendig und nicht bereits vorhanden waren; reine Reitplätze gehörten nicht dazu.

Neue Regeln seit 1. Mai 2014

Mit der Revision des RPG per 1. Mai 2014 ist eine gewisse Öffnung der Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone erfolgt. Das RPG unterscheidet weiterhin zwischen der Pferdehaltung auf einem Landwirtschaftsbetrieb und der Hobbytierhaltung. Für beide Haltungsarten sind weiterhin gewisse Voraussetzungen zu erfüllen.

Landwirtschaftlicher Gewerbebetrieb

Bei einem landwirtschaftlichen Gewerbebetrieb spielt es neu keine Rolle mehr, ob eigene oder fremde Pferde gehalten werden. Die Pferdepension ist nun zonenkonform, ebenso wie die Pferdezucht. Die Besonderheiten der Pferdepension sollen allerdings nicht völlig ausgeblendet werden. Vorhandene Betriebsgebäude dürfen für die Pferdehaltung umgenutzt werden, also zum Beispiel ein vorhandenes Wohngebäude, damit die Pferde überwacht werden können. Neue Wohnbauten sind aber weiterhin nicht erlaubt. Die Pferde müssen zudem primär in bestehenden Bauten und Anlagen untergebracht werden. Ein allfälliger neuer Pferdestall muss ein bisheriges, nicht mehr benötigtes Gebäude ersetzen. Ist dies nicht möglich, so ist zu prüfen, ob der Flächenverbrauch durch den neuen Stall vermindert werden kann, indem andere, nicht mehr benötigte Bauten und Anlagen zurückgebaut werden. Der Gebäudebestand darf insgesamt nur so gross sein, wie es betrieblich notwendig ist. Die Pferde müssen sich auch ernähren und bewegen können. Das Raufutter (z.B. Gras, Heu und Stroh) muss zum überwiegenden Teil auf dem Betrieb selber produziert werden. Weiter sind geeignete Weiden verlangt. Für den täglichen Auslauf zulässig sind direkt an den Stall angrenzende, wettertauglich eingerichtete Gehege (Allwetterplätze); die Pferde sollen sich wenn möglich frei zwischen Boxe und Auslauffläche bewegen können. Neu dürfen befestigte Plätze für die Nutzung der Pferde errichtet werden. Das umfasst beispielsweise Reitplätze, Longierzirkel oder Führanlagen. Zulässig sind diese Anlagen aber nur für die auf dem Betrieb gehaltenen (eigenen oder fremden) Pferde. Diese Plätze dürfen zudem nicht grösser als 800 m2 sowie weder überdacht noch mit einer Wand umgeben sein; fachgerechte Banden sind zulässig. Erlaubt sind angemessene Beleuchtungsanlagen, die ein gefahrloses Arbeiten mit den Pferden in der Dämmerung ermöglichen, nicht aber Lautsprecheranlagen. Die Plätze für die Nutzung -gleich wie die Allwetterausläufemüssen ohne grossen Aufwand wieder entfernt werden können.

Einrichtungen für die Pferdeeigentümer wie Sattelkammern oder Umkleideräume, inklusive allfällige sanitäre Einrichtungen, sind nun ebenfalls zulässig, abgestimmt auf die Anzahl Pferde. Wenn immer möglich sind dafür Raumreserven in den bestehenden Gebäuden zu nutzen, also beispielsweise in einem ehemaligen Viehstall oder in einer teilweise leer stehenden Scheune. Die Einrichtungen müssen einen unmittelbaren Bezug zur Nutzung der Pferde haben. Ein Reiterstübli im Sinne einer Besenwirtschaft fällt weiterhin nicht darunter. Ebenfalls keine Erleichterungen haben jene gewerblichen Tätigkeiten erfahren, die über die Nutzung der auf dem Betrieb gehaltenen Pferde hinausgehen, also beispielsweise die Vermietung von Pferdeboxen, Reitunterricht oder Hippotherapie; sie sind weiterhin nur als nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe zu einem bestehenden landwirtschaftlichen Gewerbebetrieb zulässig.

Pferdepensionen führen zu motorisiertem Verkehr. Neue versiegelte Parkplätze sind nicht zulässig; jeder Landwirtschaftsbetrieb weist genügend befestigte Flächen auf, die sich zum Abstellen von Fahrzeugen eignen.

Hobbymässige Pferdehaltung

Im Bereich der hobbymässigen Tierhaltung sind verschiedene Ergänzungen erfolgt, die nicht nur der Pferdehaltung, sondern ganz allgemein der Hobbytierhaltung zugute kommen.

Durften bisher vier bzw. sechs Tiere gehalten werden, dürfen neu so viele Tiere gehalten werden, wie die Bewohnerinnen und Bewohner der nahe gelegenen Wohnbaute ohne Unterstützung durch Dritte betreuen können. Daraus folgt automatisch (weiterhin) eine zahlenmässige Beschränkung. In diesem Rahmen werden neue Aussenanlagen bewilligt, soweit sie für eine tiergerechte Haltung notwendig sind. Die Aussenanlagen dürfen für die hobbymässige Beschäftigung mit den Tieren genutzt werden, soweit damit keine baulichen Änderungen verbunden sind. Die Umgebung darf dadurch allerdings nicht neu beeinträchtigt werden. Nicht zulässig sind Anlagen ausschliesslich für die hobbymässige Beschäftigung mit den Tieren (namentlich Reitplätze für Pferde oder Übungsplätze für Hunde) und Weideunterstände. Erlaubt ist es jedoch, eine notwendige Aussenanlage (so einen Allwetterauslauf) auch für die hobbymässige Beschäftigung mit den Tieren zu nutzen, sofern sich die Anlage dazu eignet, ihre Hauptfunktion darunter nicht leidet, baulich nichts geändert wird und keine neuen Auswirkungen auf die Umgebung entstehen.

Bei der hobbymässigen Tierhaltung ist überdies zu beachten, dass Bewilligungen nur erteilt werden dürfen, wenn die äussere Erscheinung des Umnutzungsobjekts im Wesentlichen unverändert bleibt. Grosse Allwetterausläufe verändern das äussere Erscheinungsbild unter Umständen markant, namentlich bei Gebäuden, die ursprünglich keine Stallbauten waren. Dies muss beachtet werden.

Wird die hobbymässige Tierhaltung aufgegeben oder werden die Tiere nicht mehr durch die Bewohnerinnen oder Bewohner der nahe gelegenen Wohnbaute, sondern durch Dritte betreut, fällt die Bewilligung dahin. Dasselbe gilt, wenn die Tierhaltung solche Formen annimmt, dass nicht mehr von einem Hobby gesprochen werden kann.

Zusammenfassende Würdigung

Die Revision unterscheidet weiterhin zwischen der landwirtschaftlichen Tätigkeit und der hobbymässigen Tierhaltung. Sie hat in beiden Bereichen einige Erleichterungen gebracht. Es ist klar mehr zulässig. Eine generelle Öffnung der Landwirtschaftszone für Reithallen, Springgärten, Rundbahnen usw. ist aber nicht erfolgt. Die Regeln sind sehr detailliert und abgestimmt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse. Bereits die Regeln vor dem 1. Mai 2014 waren komplex; daran hat sich mit dem neuen Regelwerk seit dem 1. Mai 2014 nichts geändert. Die Pferde wird dies allerdings nicht kümmern. Hauptsache, es geht ihnen gut.

1 Das Betreiben einer Pferdepension bedeutet das ZurVerfügung-Stellen von Stallungen und Weiden für betriebsfremde Pferde.

2 Die hobbymässige Tierhaltung ist nicht auf die Erzielung eines Erwerbseinkommens ausgerichtet, sondern wird aus Liebhaberei ausgeübt und dient der Freizeitgestaltung.